KPIマネジメントを成功させる方法とは?組織を動かして事業戦略を実現する最強の法則

苦労して戦略を立案したのに現場で実行されない、このような経験を持つ経営者や幹部は少なくないでしょう。企業経営における事業戦略はもちろん、マーケティング、営業など、どの部署でも戦略を立案することは企業が発展していくために重要なことです。

しかし、せっかく戦略を立案しても、それが実行されなければ絵に描いた餅となります。PDCAが大切なのは誰もがわかっているのに実行できない・・・。計画を立てて業務を進めよう、検証・改善をくり返して成長していこう、とかけ声だけで終わってしまっているケースが多くあります。

では実行できない原因は、何でしょうか。

それは、戦略が定性的なメッセージのみになっていることです。

例えば、「弊社は高級路線でいこう」と戦略を立てても、それは良い戦略ではあるものの単価を上げるのか、デザインイメージを変えるのか、現場は判断がつきません。極端な例をだしましたが、これに近いことをやっている会社はたくさんあります。

この戦略と実行の穴を埋めるのがKPIマネジメントです。

KPIマネジメントを取り入れることで、

・事業戦略が現場で実行され、収益が拡大できる。

・何が良くて何がダメなのかが数値で把握できるので、3倍速で成長できる。

・明確な指標ができることで、イキイキと社員が働ける(モチベーション向上)。

というメリットがあります。

このKPIマネジメントについて、詳細と導入方法を解説していきます。

KPIマネジメントとは?

KPIとは、Key Performance Indicatorの略称で、日本語では「重要業績評価指標」と訳されます。最終的なゴールを達成するための中間指標のことをいいます。

最終的なゴール(売上アップ、顧客満足度向上、利益率改善など)を達成するには、その手前でクリアしなければならない指標があります。

例えば、売上を〇〇円アップする、という目標がある場合、その手前で「見込み客を〇〇人集める」、「認知率を〇〇%アップ」などを達成しなくてはなりません。

この中間の指標がKPIです。KPIを設定することで、“最終的なゴールを達成するために、自分たちは何をやらなくてはいけないか”を明確にすることができます。

最終的なゴールは一緒でも、KPIはその企業の状況によって異なります。

また、設定するだけでは意味がなく、KPIの達成に向けて実行・検証・改善をしていくことが重要となります。

自社の状況にあった適切なKPIを設定すること、

KPIの達成にむけて実行・検証・改善のサイクルを回すこと、

これがKPIマネジメントの全体像です。

KPIマネジメントを導入するメリット

KPIマネジメントを導入することで、目標達成に向けて組織を効果的に動かすことができます。

具体的なメリットには下記が挙げられます。

・優れた戦略を立案できる

KPIを設定するには、自社の現状を把握して目標達成に必要な課題を見つけ出す必要があります。KPIを設定するプロセスを通じて、自然に自社の現状に合った戦略を立案することができます。

・社員の意思統一ができる

人によって解釈が異なる定性的な方針では、社員の意思統一はできません。KPIという具体的な数字の指標は、目標に向けて社員を動かすドライバーとなります。

・社員のモチベーションを高めることができる

人は「明確な目的」があるときに、モチベーションが高まるといわれています。KPIは具体的な目標指標です。営業マンに「とにかく売上をあげてこい」と怒鳴りつけるより、「今週は〇〇件の商談を達成しなさい」と指示するほうが行動が期待できます。具体的な目標数字には人を動かす力があります。

・戦略をブラッシュアップして成果を高め続けることができる

戦略は一度決めたらそれで終わりというものはなく、検証・改善を繰り返していく必要があります。KPIを設定することで、進捗・達成率が明確になります。設定したKPIが最終目標の達成に貢献しているか、どの程度の目標数字ならクリアできそうか、達成率が低ければその原因は何か、などKPIにより行動プロセスを見える化できるので検証・改善がしやすく起業に成長に大きく貢献します。

KPIマネジメントが求められる背景

近年になって、KPIがまた注目されるようになっています。

その背景には、「市場が成熟してニッチ化が業績向上に必須となっている」、「生産性の向上が急務となっている」、「人材が多様化している」ことが挙げられます。

◎市場が成熟してニッチ化が業績向上に必須ととなっている

どの業界でも成熟化が進んでおり、“なんでもできる”では競争優位に立つことが難しくなりました。消費者は企業に専門性を求めるようになっています。

専門性を発揮して選ばれる企業になるためには、自社が優位に立てるニッチ市場を発見し、そこに集中することが必要です。

KPIを明確にする過程で、自社の強みが活かせるニッチ市場を見つけやすくなります。KPIは何を達成すべきかを現状分析から抽出する具体的な指標ですから、設定する過程で市場の絞り込みをするからです。

明確な指標があることで、そこにエネルギーを集中させることができ、専門性を高めていくことができるでしょう。

◎人材不足を解決するため生産性の向上が急務となっている

労働世代の減少が進む中、人材不足は深刻な社会問題となっています。

この人材不足の解決策の一つに、「一人当たりの生産性の向上」が挙げられます。人を増やすことが難しいなかで、一人当たりの生産性を高めることで、人数に依存せずに業績の拡大を見込むことができます。

一人当たりの生産性を高めるのに有効な施策がKPIです。

KPIを設定することで無駄な業務を排除でき、目標達成に必要な行動に集中することができるようになります。

その日々の活動の積み重ねが生産性の向上という結果につながります。

◎人材が多様化して共通の指標が必要となっている

人材を雇用してもすべての人が期待していた結果を残してくれるとは限りません。

しかし、業績を伸ばしていくには、雇った人材が常に結果を残してくれることを期待するより、その人材をいかに有効に活用していくかを検討するほうが現実的です。

KPIは明確な指標と行動が設定されることから、人材のパフォーマンスを引き出しやすい仕組みです。

また、設定した行動を実行できたかできなかったか、達成率はどのくらいか、出来なかった場合はなぜできなかったのか、など原因を分析できるので人材を成長させやすくなります。

KPIを設定するための関連用語

KPIを正しく設定するには、関連する用語もあわせて理解することが重要です。

設定する過程で、関連用語についても合わせて検討するため、それを理解していないと正しくKPIが設定できません。

KPIに関連する用語として必須で理解しておきたいのは、「KGI」と「KSF」です。

KGIとKPIの違い

KPIに似た用語としてKGIがあります。

KGIとは、「Key Goal Indicator」の略であり、「重要目標達成指標」といわれます。

かなりわかりにくい訳し方なので説明すると、“売上〇〇円”、“販売台数○○台アップ”など、最終的なゴールとなる数字のことです。

KPIは、そのゴール(KGI)を達成するためにクリアしなければならない中間指標となります。

つまり、KGIが設定されていないと、KPIも設定することができません。そのため、KGIとKPIはセットで考えることが重要となります。

KPIを設定しても効果がない、というケースのほとんどがKGIをセットで考えていないことから生じます。KGIを設定しないとKPIをクリアしても当初の期待とは遠い結果になってしまうので注意しましょう。

KSFで事業の成否が決まる

KPIはKey Performance Indicatorの略語。日本語では「主要業績評価指標」といいます。

KSFは、これ一つで事業の成否が決まるといわれるほど重要な考え方になります。

KGI(最終ゴール)を達成するには様々な課題があるでしょう。

例えば、“売上〇〇円アップ”というKGIに対して、商談数を上げる、プレゼンテーションの質を上げる、ターゲットを変える、営業部がないので営業代行にお願いする、などなど、様々な課題がピックアップできると思います。

しかし、これらを一度にすべて実行するのは現実的ではありません。特に資源が限られている中小企業では優先順位をつけて行動することが重要となってきます。

KSFは、様々な課題の中から、ゴール達成に最も貢献する課題のことをいいます。

これを見抜くことが、KPIマネジメントを成功させるための最初の壁です。

ある著名な経営コンサルタントは「貴社のKSFは何ですか、という質問にすぐに回答できる経営者で失敗している会社を見たことがない」といっています。

逆からいえば、KSFを見抜く能力があれば、経営を成功させることができるといえるでしょう。

KSFとKPIの違い

KGIを達成するための様々な課題を数値化したものがKPIです。

例えば、商談の質をあげるという課題があれば、受注率がKPIの候補となるでしょう。

そのKPIを達成するために、プレゼンテーションの質の改善や連絡頻度を増やすなどの具体的な対策が設定できます。

一方、KSFは、KGIを達成するための様々な課題のなかで、最も目的達成に貢献する課題をさします。

その最も重要な課題であるKSFを数値化したものがKPIです。

KPIマネジメントのよくある失敗要因の中に、多くのKPIを設定して現場が混乱してしまうことがあります。

KSFを見抜き、それを“メインKPI”として実行にうつすことで、ゴール達成に最も貢献する重要な課題の解決に集中することができます。

KPIの設定方法

KPIを具体的に設定する方法について解説していきましょう。

設定ステップは下記のようになります。

――――――――――――――――――――――――――――

KGIを設定する

↓

KGIを達成するための課題を抽出する

↓

KSFを見抜く

↓

KPIを設定する

↓

KPIを達成するための行動計画を立てる

↓

定期的に達成状況をチェックし、改善する

――――――――――――――――――――――――――――

KGIはどのように設定すればよいか

KGIは最終的なゴールの設定です。

どの部署のKGIを設定するかによっても異なりますが、企業理念や今後のビジョンをふまえて設定するようにしましょう。

KGIは今後の進むべき方向性を示すことになります。KGIを起点にKPIを設定していくわけですから、KGIが曖昧になっているとKPIも曖昧になります(もしくは設定できない)。

間違った方向に梯子をかけてしまうと、当初の目的を果たせませんので、1年後、3年後、自分たちはどうありたいかを吟味してKGIに落とし込んでいきましょう。

KGIを達成するための課題(KPI)を抽出する

課題の抽出とは、何をすればKGIを達成できるかを導くことです。

売上拡大というKGIであれば、商談数やプレゼン力の強化が課題になりえます。ここで抽出された課題を数値化したものが、KPIとなります。

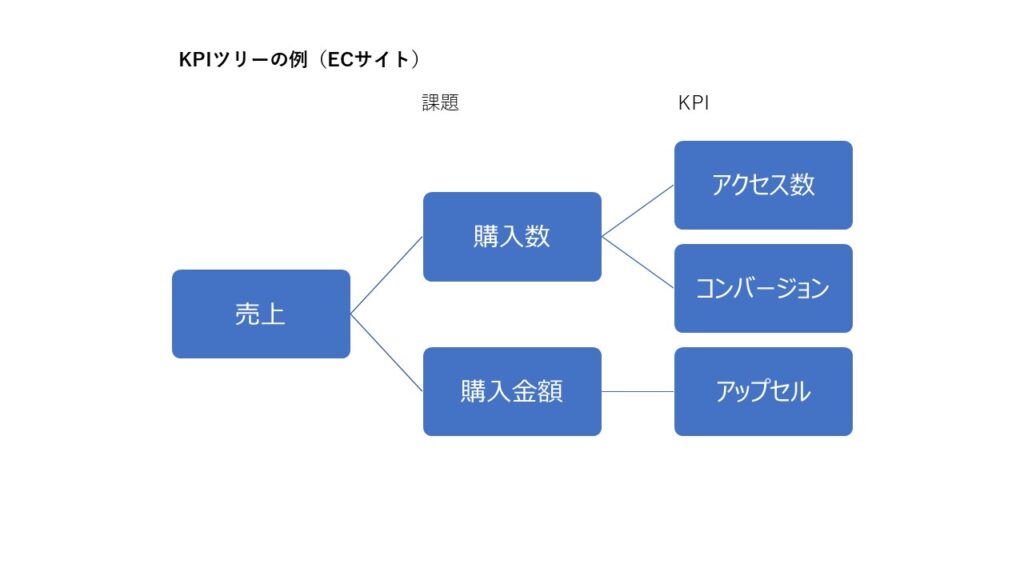

課題の抽出は、「KPIツリー」を利用するのが便利です。

KPIツリーはKGIを達成するための課題をツリー状に可視化したもので、KGIとKPIの関係を可視化できるため洩れやダブりを防止することができます。

課題を抽出するコツは、KGIを達成するために、「何が必要なのか」、「何が問題なのか」、を問い続けることです。自分だけで考えていても行き詰まることがあるので、幹部も含めてブレストするようにしましょう。

このように目標と現状の間にある“壁”が課題となります。的確な課題を発見できれば、ブレイクスルーが起こることも珍しくありません。

注意しなくてはならないのは、必ず自社の現状に関する情報を集めることです。プレゼンテーションの勝率の向上が課題として挙げられたとしても、すでに勝率が高ければ別の要素が課題である可能性が高いでしょう。

KPIはあくまで、目標と現状の間にある壁です。目標を分解することだけに注力するのではなく、自社の現状を観察することも忘れないようにしてください。

KSFを見抜く

自社の現状を観察しながらKGIを掘り下げ課題を抽出したら、複数ある課題の中からKSFを見抜くステップに入ります。多数ある課題のうち、最もKGIの達成に貢献すると思われるものがKSFです。

KSFを見抜くことで、複数ある課題の中から注力すべき課題がわかりそこにエネルギーを集中させることができます。エネルギーの分散を防いで一点に行動を集中させることができ成果を高めやすくなります。何をすればよいか道筋が明確になるので、従業員のモチベーションにも好影響があるでしょう。

KSFを見抜くには、3C分析が汎用性に優れておりおすすめです。

3C分析とは、Customer:市場・顧客、Competitor:競合、Company:自社の頭文字をとったフレームワークです。

主に経営戦略を立案するための、フレームワークとして紹介されることが多いですが、マーケティング戦略や営業戦略、採用戦略など、市場で優位を獲得するための戦略であればほとんどケースで活用できる汎用性に優れたツールです。

3C分析では、下記のような項目をリサーチしていきましょう。

※経営・マーケティング戦略の例です。KGIのより分析項目を調整していきます。

Customer(市場)

・市場の規模は?今後の市場の伸び方は?

・誰が、どんな理由で購入している?メインの購買層は?

・どこで購入している?

など

Competitor(競合)

・競合となるのはどんな企業?直接競合は?間接競合は?

・競合はどんなメリットを打ち出している?競合のターゲットは?オファーは?価格は?

・各競合のシェアは?

など

Company(自社)

・自社の経営資源(ヒト、モノ、カネ、ノウハウ、ブランド、データベース)は?

・強みは?弱みは?

・顧客のニーズに対応できる?

など

市場分析を通じてニーズを知り、競合分析を通じて競合の弱みを見つけ、自社分析でニーズにマッチングして競合に勝てる自社の強みを発見していきます。

このように3C分析を通じて、目的を達成するための最重要課題を明らかにしていきます。

KGIに対して、「誰に、何を、どのように」するかを発見するイメージです。

ポイントは、いきなり分析するのではなく、まず現状を表す事実をピックアップし、「それの意味するところは?」と掘り下げて分析することです。情報のピックアップと分析を同時にやろうとすると混乱しがちです。

また、分析はすべての現状に関する情報を収集してからにしましょう。個別で分析しても、全体を把握してみたら違う解釈が生まれることは珍しくありません。

例えば、営業部隊が10人いる、という資源がピックアップできたら、そこで分析をせずまずは全体的に情報を収集します。自社の営業部隊が10人いても、競合の営業力がより高そうであれば強みとはなりませんし、その逆であれば自社の強みとして積極的に活用していきたい資源となります。

昨今のウィルス問題で対面営業が難しい状況であれば、対面営業が得意な営業がいてもそれを強みとするのが難しくなります。

KPIを設定する

KPIツリーによるKGIを達成するための課題の抽出と、3C分析による現状分析~重要課題の設定ができたら、注力すべきKPIを設定していきます。

KPIツリーで抽出したKGIを達成するために必要な複数の課題と、3C分析で得たKGIを達成するための最重要課題をつきあわせてみましょう。

目的達成のために必要な課題と現状から導いた重要課題を一致させることで効果的なKPI設定が可能です。

KPIツリーの結果と3C分析の結果が大きく異なる場合、どちらかの分析が甘くなっていると考えられます。

この場合は、もう一度分析に戻りましょう。

最重要課題を発見したら、それを数値化すればKPIになります。

行動計画を立てる

検証・改善を繰り返す

KPIを設定したら、それを達成するための行動を設定しましょう。

プレゼン勝率50%というKPIを設定したら、「プレゼンセミナーに参加させる」、「プレゼン前に必ず上司が目を通す」、「フォーマットを用意する」などの対策が考えられます。

目的を達成するには、決めた行動計画をやり抜く以外に方法はありません。

また、必ず検証・改善をしていきましょう。

検証は、決めたとおりにできているか、決めた結果につながっているか、を計測します。結果につながっていない(行動してもKPIを達成できていない)場合は、行動を変えるか、場合によってはKPIの見直しが必要です。

KPIマネジメントでよくある失敗

ここまで読んでいただけるとわかるように、KPIマネジメントは決して難しいものではありません。

企業規模や事業内容に関係ありませんし、導入に費用がかかるわけでもなく、やり方一つで自社に浸透させていくことができます。

しかし、それでも失敗してしまうケースが多々あります。

では、なぜ失敗してしまうのか、ありがちな失敗パターンをみてそれに陥らないようにしていきましょう。

KPIが多すぎる

KPIマネジメントがうまくいかない最も多い原因に、KPIが多すぎることが挙げられます。

KPIは重要課題を明らかにして、それにフォーカスすることで成果を最大化させる取り組みです。数が多すぎると、エネルギーが分散され効果を発揮しにくくなります。

また、数が多いと管理が複雑になり、日々の業務に追われて結局実行できなくなってしまいます。

KPIは一つに絞り込みましょう。絞り込むKPIはもちろんKSFを数値化したものとなります。

どうしても複数設定したい場合は、“もっとも重要なKPI”と“それ以外”にわけるようにしましょう。

現状を分析していない

KPIは現状分析を通じて、KGIの達成に必要なものを発見していくものです。

KGIの達成に必要なものを一般論だけで抽出すると、どこか違和感、自社に合わない感じがでてきます。

時間的な制約で3C分析ができない場合でも、KPIツリーで抽出した課題に対して現状を把握するようにしましょう。

例えば、売上拡大というKGIに対して、プレゼン勝率のアップという課題がでたら、自社の勝率を把握するようにします。勝率が十分に高ければ、別の課題がネックとなっている可能性があります。

行動していない

KPIを設定しても、それを達成するための行動を起こしていなければ成果を上げることはできません。

行動できない原因は、様々なものがありますが、大きな原因の一つに落とし込みが足りない点が挙げられます。

プレゼン勝率をKPIに設定したら、それを達成するための行動は、「ロープレを実施する」では落とし込みが甘いといえます。

行動するためには、〇〇日に〇〇氏を管理者として〇〇というテーマでロープレを実施する、まで落とし込む必要があります。

落とし込みの基準は、“手帳にスケジューリングできるまで”です。ここまで落とし込めれば、後はやるかやらないかだけになります。

まとめ KPIマネジメントを導入しよう

KPIマネジメントを導入することで、成果を最大化させる重要課題にフォーカスでき、数値化によってその重要課題に向けて組織を動かす力を得ることができます。戦略と組織の最適化を実現できるのです。

競争環境が激化して自社の強みが発揮できるニッチ市場を発見する必要があること、人材獲得が厳しくなっていることをふまえると、KSFを発見して個人の生産性を高めることがKPIマネジメントは現代の企業に必須の取り組みといえるでしょう。

私たちネオビズでは、KPIの設定はもちろん、設定後のマネジメントサイクルまで、サポートしています。

「KPIがうまく設定できない」

「何がKSFなのかわからない」

「KPIを設定しても組織に浸透しない」

などでお悩みの方は、ぜひネオビスにお声がけください。